特定健診・特定保健指導

特定健診

メタボリックシンドローム※(内臓脂肪症候群)という概念を取り入れ、40歳以上の被保険者・被扶養者が特定保健指導の対象となるかどうかを判断するための健診です。

特徴は、内臓脂肪蓄積のレベルを測るために腹囲(おへその周り)を測定すること、メタボリックシンドロームに着目して高脂血症、高血圧、高血糖のリスクを判定する検査項目となっていること等です。

当健保組合の短期人間ドック(40歳以上対象)は、下記特定健診項目を網羅しています。

よって、短期人間ドックを受診することで特定健診を受診したことになります。

- メタボリックシンドローム~

内臓脂肪の蓄積により、糖代謝異常(糖尿病)、脂質代謝異常(高脂血症)、高血圧などの動脈硬化の危険因子が蓄積している状態。

特定健診項目の結果から、その必要度にあったレベルの特定保健指導(動機づけ支援・積極的支援)を行います。

| 特定健診項目 | |

|---|---|

| 必須項目 |

○ 質問表(服薬歴、喫煙歴等) ○ 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲) ○ 理学的検査(身体診察) ○ 血圧測定 ○ 血液検査

|

| 詳細な健診の項目 |

医師が必要と認めた場合に実施 ○ 心電図検査 ○ 眼底検査 ○ 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値) |

特定保健指導

特定健診の結果をもとに、メタボリックシンドロームの該当者あるいは予備群と判定された場合、個々人にあった生活習慣改善のための行動目標を設定し、自ら実行できるように医師、保健師、管理栄養士等の専門スタッフがサポートします。

このサポートは、必要度合いに応じて、動機づけ支援と積極的支援の2つに分かれます。

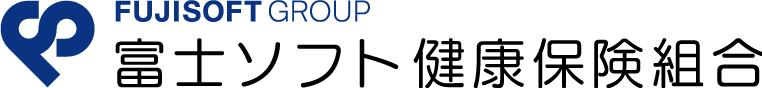

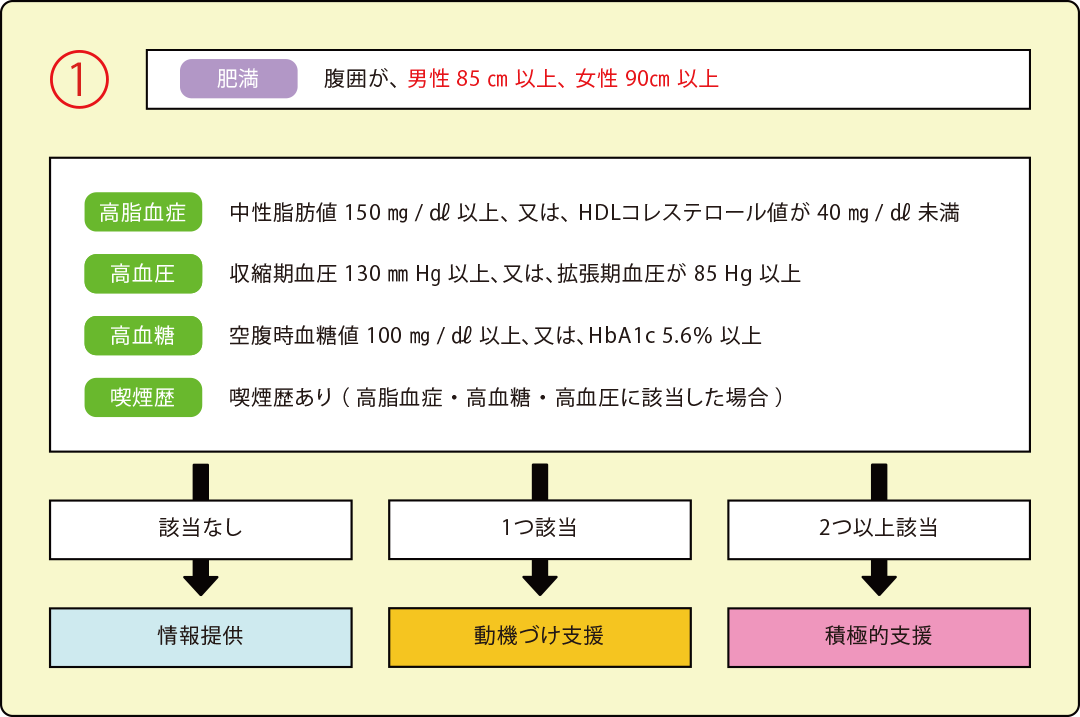

特定保健指導対象者の選定方法

特定保健指導対象者の選定方法は、

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上 の場合は ①、

腹囲が男性85cm未満、女性90cm未満で BMI≧25以上の場合は ②、

| 情報提供 | 40歳以上の受診者(被保険者・被扶養者)全員に、生活習慣病の特性や生活習慣の改善のための基本的な情報を提供。 |

| 動機づけ支援 | 個別面接、又はグループ支援を原則1回行い、生活習慣の改善のための取り組みに係る動機づけ支援を行う。 3ヶ月後に通信等(電話・eメール・ファックス・手紙等)を利用して評価を行う。 |

| 積極的支援 | 個別面接、又はグループ支援を原則1回行い、生活習慣の改善のための、対象者による主体的な取り組みに資する適切な働きかけを相当な期間継続して行う。 3ヶ月後に通信等(電話・eメール・ファックス・手紙等)を利用して評価を行う。 |

データヘルス計画書

データヘルス計画書について

データヘルス計画とは

国の成長戦略として医療情報(レセプト)や健診結果の情報等のデータ分析に基づき、PDCAサイクルで効率的・効果的な保健事業を実施する取り組み。

2015年度からすべての健康保険組合に実施が義務付けられています。

2024年度は第3期データヘルス計画2024~2029年度までの6年間一期の開始年度になります。

当組合でも健康診査等に加え、保健指導、重症化予防及び健康づくりなどの保健事業に取り組みます。

◆当健保の重点目標

「2029年度までに肥満割合1割減少」

<主な取組み>

ポータルサイトPepUpを活用したウォーキングラリーなどの健康づくり、重症化予防及び健康診断

データヘルス計画概要

「2029年度までに肥満割合1割減少」

<主な取組み>

ポータルサイトPepUpを活用したウォーキングラリーなどの健康づくり、重症化予防及び健康診断